フィンランド・ヘルシンキ大学にてレクチャー及び実践演習

フィンランド・ヘルシンキ大学にて国のレッジョ・エミリア・アプローチの第一人者である教授のレクチャー及び実践演習を受けることができた。レッジョ・エミリアアプローチとはそのようなメソッドがあるわけではなく、1960年代に教育家のローリス・マラグッツィ氏が発案し、北イタリアにあるレッジョ・エミリアの町で広がった教育理念で、世界中の国々に少しずつ取り入れられている。子どものことを既に力を持っている一人の人間として捉え、主体性を重んじた教育手法を実践していた。カリキュラムは事前に決まっているわけではなく、子どもの興味や関心をもとに一つのことに取り組む活動(プロジェクト)を行っている。教授は、1.子どもが自由に動き回れること、2.透明であること(中から外、外から中が見える)、3.Piazza(広場のような皆が集まることができる場所がある)、4.作品を作ったり描いたりすることができるアトリエがあり、子どもの心が動くものがある、5.自然光(太陽の光が入ってくる、大きなガラスの窓があり、中と外が繋がりを感じられる)が大事であると述べた。

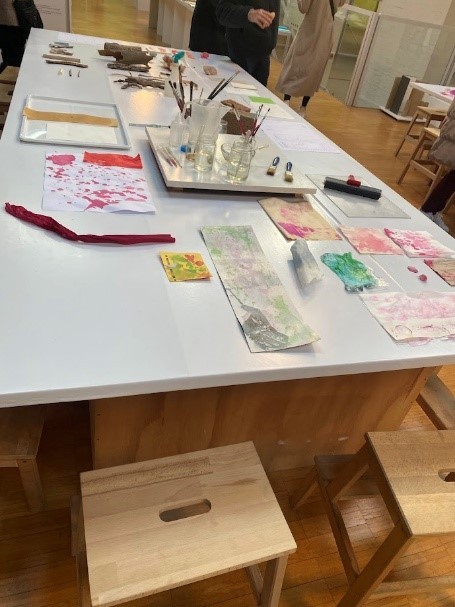

アアルト大学(旧ヘルシンキ大学)での講義の様子

レッジョ・エミリア・アプローチの実践について学びました

ミラノ・チルドレン・ミュージアム

ローリス・マラグッツィは、「子ども達の100の言葉」という著書で、「子どもはもともとさまざまな世界を見て、感じて何かを創り出すことが可能な存在であるが、学校がそれを奪っている。」と述べている。このミュージアムでは、子どもたちは自由に遊ぶことができ、さまざまな発見をしたり作り出したり、不思議に思うことを試したりできるものが準備され、子どもたちの無限大の可能性を引き出す場所となっていた。置いてあるものの一部は地域の企業が廃棄した素材で、子どもたちは、それらを収集し、創造的に新しく作り出すことができるようになっている。また、ICTを駆使したコーナーや色や素材へのこだわったコーナーなども見られた。ここでの活動は研究活動にも繋がっているとのことだった。

たくさんのマテリアル(多様な種類の廃材や自然物など)が用意されていて自由に遊べる空間もありました

ジュリア・マラモッティ保育園訪問

レッジョ・エミリア・アプローチを行っている園で、園には0歳から3歳の保育所と3歳から6歳の幼児学校があり、今回は保育所を訪問させていただいた。園には保育者の他に、アトリエスタと呼ばれる芸術専門家とペタゴジスタと呼ばれる教育専門家がおり、協働で活動していた。この園は1 透明感、2 光、3 可動性、4 立体性、 5 階段を重視して建設された。ガラス張りになっているものが多く、大きさも形も様々である。中から広場、厨房を見ることができ、園内で起こっていることを同時に感じることができる。光はただ単に明るいだけでなく、光を使って遊ぶことができる。

保育園の入り口

ジュリア・マラモッティ保育園の外庭

広い敷地に可動式の箱(遊び場)があり、色の不思議に気づくように設計されています。

オペラ・ナツィオナーレ モンテッソーリ幼稚園(モンテッソーリ・メソッド)

モンテッソーリ・メソッドは「子どもは生まれながらにして、自発的に学び始める力を持っている」と捉えており、モンテッソーリ教具を環境として整えているのが特徴である。自立してすべてのことができるように環境を整えており、支えるのが保育者の役目としている。訪問した園は3歳から6歳の異年齢クラスで編成されており、その中の5歳児が教具を使って普段どのように遊んでいるのかを見せてくれた。4名の先生でクラスを運営していたが、4名のうち1名は英語で話をする先生で、それはこの園がイタリア銀行の幼稚園であり、企業からのリクエストでそのようにされていた。モンテッソーリ教具はどの園も同じものが配置されている。5歳児がやっているのを3歳児や4歳児は見ており、そのうち自分でもできるようになることを想定している。

園の入り口までつづく長い長い歩道。ローマにあるこの園は歴史的な建物に囲まれた場所にありました

園内の環境。教具を使って“勉強”するのではなく、子どもたちが遊びながら感覚を通して感じたり、気づいたりする姿が印象的でした

感想

2024年12月にイタリア幼児教育を学ぶ研修へ行かせていただきました。

イタリア幼児教育と言えば、「レッジョ・エミリア・アプローチ」現地で実際の園を視察できるということで、期待に胸躍らせながらイタリアを訪れました。レッジョ・エミリア・アプローチとは、イタリアのレッジョ・エミリア市で発展した幼児教育アプローチとして知られ、教育家のローリス・マラグッツィ氏が提唱した「子どもたちの100の言葉」を教育理念としています。“子どもには100の言葉がある。大人はそのうち99を奪ってしまう”とローリス・マラグッツィ氏は語っています。子どもが主体であること、子どもの創造的な表現を引き出すことに重点が置かれ、子どもを学びの中心に据え、子どもの創造性、好奇心、自己表現を尊重することを大切した教育・保育が行われています。特にアート活動が盛んで、アトリエリスタと呼ばれる美術やデザインの専門家が保育現場に必ず配置されており、日々子どもたちとプロジェクト型の活動を展開しています。保育現場には、「Piazza(広場)」という場所もあり、自由に集うことも大事にされ、建物は光の入り方や、窓の配置、室内の設計すべてに意味があり、子どもたちの感性に働きかける環境がありました。

また、今回はモンテッソーリ教育の実践園も訪問することができ、子どもたちが感覚をたくさん使いながら育つ姿を目にしました。子ども自らが持って生まれた可能性を自由に創造し、表現し、自らの生きる力を発揮していく大事だと2つの園を訪問し共通して感じました。

我々もたくさん感性を刺激された旅でした。子どもたちが持って生まれた感性という宝物を大事に育てるための関りや環境を創造していく大人でありたいものです。

保育科 後藤祐子、大坪祥子